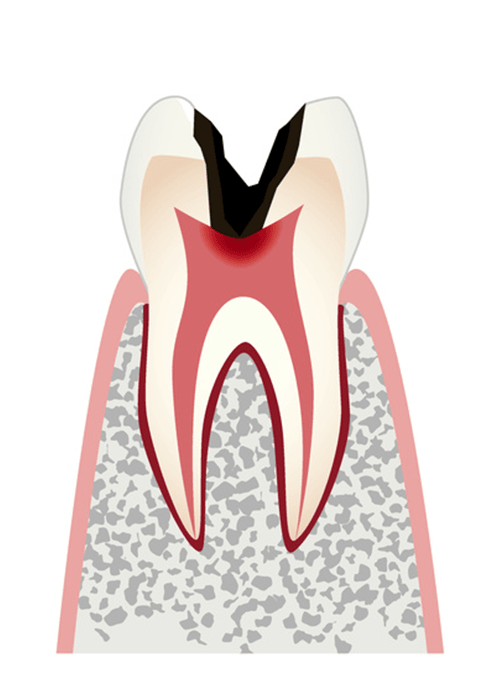

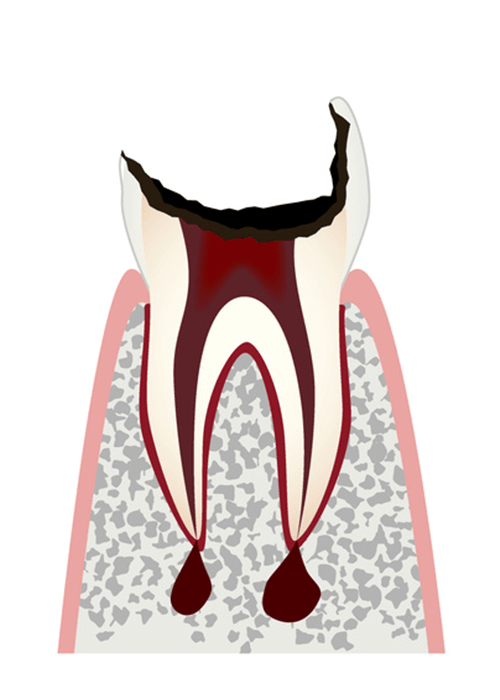

当院の虫歯治療

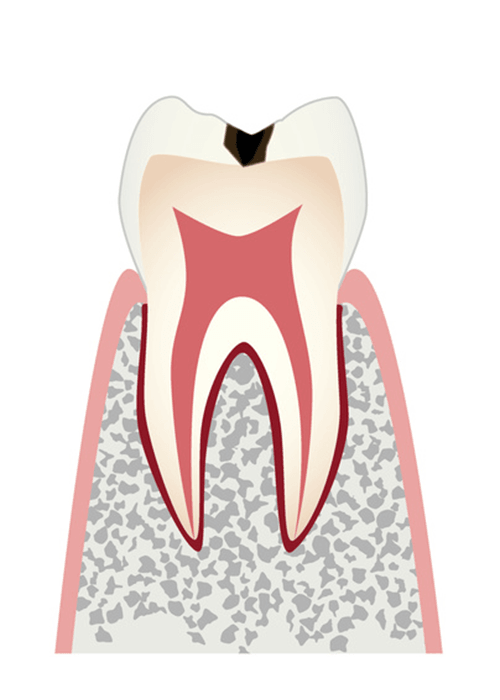

①浅い虫歯の治療【歯の噛む面】

レジン法:虫歯の箇所だけを削る→接着剤を塗布→光で固まる材料の流し込み→光で硬化して修復。

特長

- 治療回数1回(虫歯が部分的に深い場合は2回)

- 小さい虫歯に適応

- 1回で治療が完結する

- 審美的に綺麗

- 保険適応

※歯の間の虫歯には不向き(→②浅い虫歯の治療【歯のあいだ】へ)

(※本来は注水下で行いますが、動画は術野を見やすくするため無注水で行っています)

レジン法かインレー法か?

浅い虫歯でもレジン法とインレー法があり、どちらにするかはおおよその基準があります。

前歯では、あまり力がかからないため、ほとんどレジン法で対応できます。

奥歯は隣接面を含むか含まないかが大きな分かれ目となります。

隣接面の虫歯の場合は、レジン修復で行うと、レジンが破折してしまうリスクが高いため、当院ではインレー修復をオススメしております。

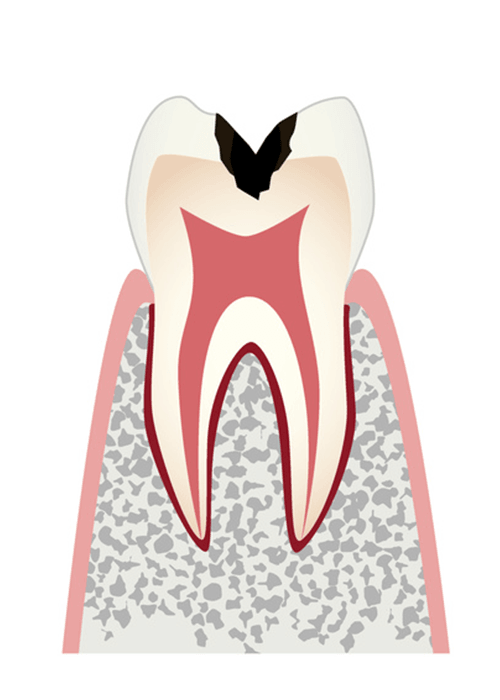

②浅い虫歯の治療【歯のあいだ】

インレー法:虫歯を取りつつ、インレーが入るように箱型に歯を削って型を取り、その型に合わせて技工士さんが口腔外で技工物を作製。後日できあがった技工物を口腔内にセットする方法。

昔は保険診療でのインレー修復は銀歯のみでしたが、現在はCADによる白いインレー治療も可能になりました。

※CAD治療が可能かどうかは条件がありますので、クリニックでご相談ください。

自費のインレー治療について

<保険でできるインレーのデメリット>

- CADインレー(保険でできる白いインレー):強度が弱く割れやすい

- メタルインレー(保険の銀歯):銀色なのでお口の中で目立ち審美性が悪い

この2つの問題を同時に解決できるのが、自費のインレーです。

<自費のインレーのメリット>

- 白くて綺麗な見た目

- 強度が強く耐久性がある

- 虫歯になりにくい(保険のかぶせ物の3倍なりにくい)

インレーの種類一覧